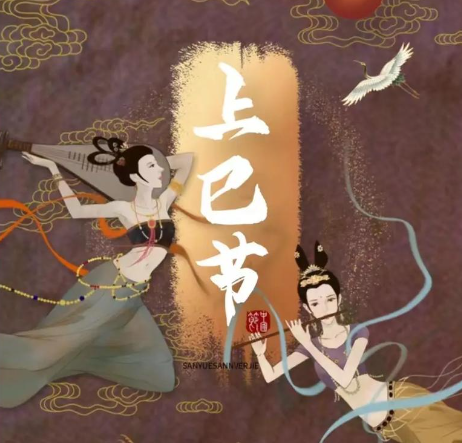

上巳节是什么节日

上巳节:流淌千年的祓禊雅韵与文化密码

农历三月初三,当春风拂过柳梢,中国大地上悄然流淌着一种跨越千年的文化记忆。上巳节,这个承载着华夏先民生命智慧的古老节日,如同一条隐秘的河流,在历史长河中时隐时现。从商周时期的祓禊仪式到魏晋的曲水流觞,从盛唐的踏青宴饮到当代的文化复兴,这个节日始终保持着对生命与自然的敬畏,在时代变迁中不断焕发新的生机。

一、祓禊之仪:天人合一的原始信仰

在殷商甲骨文的刻痕里,"巳"字如同盘曲的幼蚕,暗含生命萌动的意象。周代《礼记·月令》记载的"女巫掌岁时祓除衅浴",揭示了上巳节最初的巫文化底色。先民们在春水初涨的河畔举行祓禊仪式,用兰草沾取流水洒身,既是对寒冬的祛除,更是对生命力的召唤。

汉代画像石上,可见众人临水宴饮的场景。应劭《风俗通义》记载的"上巳之辰,采兰水上以祓除不祥",道出了这个节日最原始的祛病防疫功能。魏晋时期,这种朴素的卫生习俗逐渐升华为文人雅集,王羲之在《兰亭集序》中描绘的"引以为流觞曲水,列坐其次",将自然山水变成了精神栖居的场所。

敦煌莫高窟第217窟的唐代壁画,生动再现了长安仕女曲江池畔祓禊的场景。诗圣杜甫"三月三日天气新,长安水边多丽人"的吟咏,定格了这个节日最绚丽的盛唐气象。宋代以后,虽然寒食、清明逐渐占据主导,但上巳的文化基因依然在诗词歌赋中流淌。

二、流觞雅韵:诗意栖居的精神符号

兰亭的曲水流觞,创造了中国文人的精神范式。42位名士沿清溪列坐,羽觞随波流转,停驻处即兴赋诗。这种看似游戏的活动,实则是将天地自然化作创作灵感的源泉。王羲之醉后挥毫的《兰亭集序》,不仅成就了"天下第一行书",更确立了文人雅集的美学标准。

唐宋诗词中的上巳意象,构建起独特的审美空间。白居易"何处春深好,春深上巳家"的闲适,欧阳修"清明上巳西湖好,满目繁华"的明丽,苏轼"曲水浪低蕉叶稳,舞雩风软纻罗轻"的飘逸,共同编织出上巳节的诗意经纬。这些作品不仅是文学瑰宝,更是古人生活美学的生动写照。

日本至今保留的"曲水宴",韩国江陵的流水宴饮,越南三月初三的祭祖习俗,都印证着上巳文化的跨地域传播。这些文化变异体既保持着核心的流水意象,又融入了本土特色,形成东亚文化圈共同的精神遗产。

三、文化新生:传统节俗的现代转译

在广西壮族自治区,"三月三"已成为法定假日。南宁国际民歌艺术节期间,漓江两岸的对歌此起彼伏,古老的"歌圩"传统焕发现代活力。2014年,"壮族三月三"入选国家级非遗名录,传统节俗获得制度性保障。

当代汉服复兴运动中,上巳节成为展示传统服饰的重要窗口。苏州虎丘的汉服同袍们重现曲水流觞,西安大唐芙蓉园的丽人游春,杭州西溪湿地的祓禊仪式,都在尝试用现代语汇诠释古老传统。这些活动不仅具有文化表演性质,更成为年轻人接触传统文化的入口。

文化创意产业为上巳节注入新元素。故宫博物院推出的"兰亭茶叙"文创产品,将书法艺术与茶道结合;手游《江南百景图》设计的上巳节特别任务,让玩家在虚拟空间体验古人雅趣;短视频平台上的节气美学内容,使传统习俗获得千万级传播。

站在新的历史节点回望,上巳节犹如一面文化棱镜,折射出中华民族对自然节律的敏锐感知,对生命健康的永恒追求,对诗意生活的精神向往。从祓禊驱邪到文化雅集,从农耕文明到数字时代,这个节日始终保持着与当下生活的对话能力。当我们在春水边重拾流觞雅趣,不仅是在传承文化记忆,更是在寻找现代人安顿身心的精神家园。这种古今交融的文化生命力,正是中华文明历久弥新的密码所在。

宋韶光

宋韶光